在波澜壮阔的两次东征中,淡水、棉湖、惠州等一系列战斗如同璀璨的星辰,标注着革命征程上的关键坐标。面对强悍的敌军,黄埔师生以无畏的勇气冲锋在前,用舍生忘死的担当诠释着初心使命。他们不仅凭借精准的战术策略突破重重困局,更以坚不可摧的精神斗志力克强敌,最终在这些硬仗中书写下胜利的篇章。本系列,我们将一同回溯这些意义非凡的战斗,循着历史的足迹,重温那段热血沸腾的岁月,感受黄埔师生在东征战场上的英勇与赤诚。

1925年初,第一次国共合作的浪潮正席卷中华大地,一场决定广东革命政府命运的战争悄然拉开帷幕。盘踞东江的陈炯明妄图推翻广东革命政府,广东革命政府毅然决定出师讨伐。淡水之战成为黄埔军校建校之后,也是这场东征中的第一场硬仗。

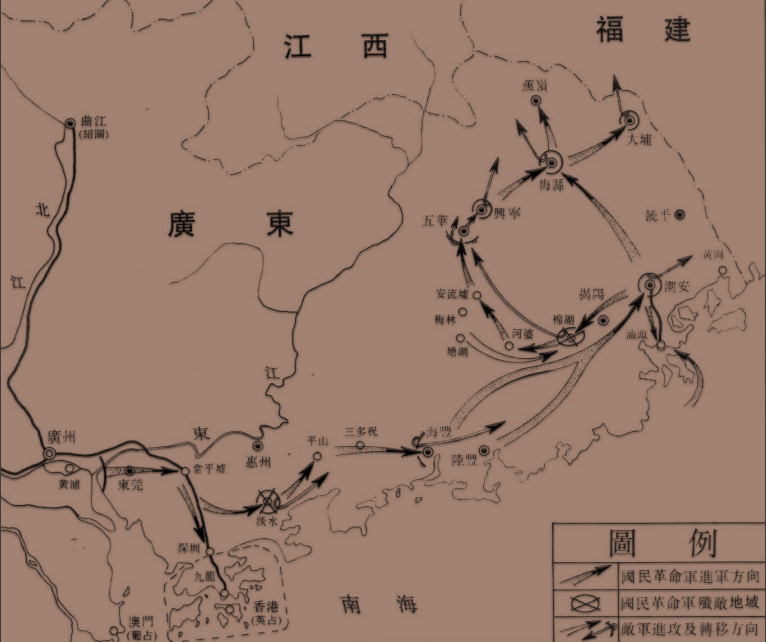

1922年六一六兵变后,孙中山、陈炯明关系破裂。孙中山于次年重建大元帅府,陈炯明则驻兵东江。1924年12月27日陈炯明任“救粤军”总司令后,决定分三路向广州进攻,以求推翻孙中山领导的大元帅府,达到“粤人治粤”和“联省自治”政治目标。面对陈炯明的军事行动,12月30日广州大元帅府军委会举行第二次会议,决定分三路进兵东征陈炯明。1月30日,粤军总司令部举行军事会议,调整作战部署,革命军东征联军以三路迎战:滇军范石生为左路,经河源取兴宁;桂军刘震寰为中路,由鸭仔铺进取飞鹅岭,再攻袭惠州城;许崇智之粤军为右路,由淡水、平山、海陆丰,直趋潮汕。由何应钦所率的黄埔军校组成教导第一团和由钱大钧代率的教导第二团,以“校军”名义,随粤军在右翼作战,任联军先锋队。2月初,教导第一、第二团先后出发。沿途各岸炮均鸣礼炮欢送校军出征,其场面气氛庄严而隆重。

淡水,这个东江流域的商贸重镇,地处粤东要冲,自古以来就是兵家必争之地。1925年2月,当东征军进抵淡水城郊时,眼前的淡水城犹如一座坚固的堡垒。高大厚实的石头城墙,高6米、厚3米,上下3层枪眼构成了立体射击火力网;城墙下,又宽又深的城壕如同一道天堑;城外300多米宽的洼地一览无遗,守军可轻松洞察攻城部队的一举一动。

2月14日,东征军抵达淡水城外,蒋介石、周恩来、苏俄顾问加伦等紧急商讨作战计划。面对如此易守难攻的城池,蒋介石起初主张围而不攻,等待敌军投降,但多数人认为敌军援兵将至,如不速战速决,东征军将陷入腹背受敌的险境。最终,会议决定抢在敌援兵到达之前攻下淡水城,黄埔军校教导团担负攻城重任,张民达师负责阻击增援之敌,许济旅为预备队,并在教导团中挑选官兵组成奋勇队(敢死队)。消息传出,教导第1、第2团的官兵们热血沸腾,纷纷踊跃报名。

在此之中,蔡光举的事迹格外令人动容。蔡光举是贵州遵义人,厦门大学文科肄业,后弃笔从文考入黄埔军校第一期第三队学习,历任黄埔军校教导团第一团第三营党代表。15日拂晓,战斗打响。蔡光举主动请缨担任敢死队队长,带领队员们在炮火的掩护下发起冲锋。6时25分,奋勇队员们冒着敌军猛烈的火力,单兵跃进,匍匐前进,分三路接近城根。然而,这一段地形开阔,敌军火力异常凶猛,冲在前面的数十名奋勇队员在离城墙20米处时,被迫潜伏沟渠,不敢再进。蔡光举身先士卒,冲至距城边100米处时不幸中弹负伤,但他强忍着剧痛,大声呼喊着鼓舞着队员们的士气,依旧不顾疼痛率队猛攻。当艰难推进至城根约50米处时,他又中数弹 ,可他仍凭借着顽强的意志,强撑着攻上城墙。此时,一颗子弹击穿了他的腹部,队员蒋先云见状,急忙上前搀扶,蔡光举却强忍剧痛说道:“先云,赶紧为我医治,叛贼正待我们去痛杀!” 即便身负重伤,他心中念着的仍是攻克城池,消灭敌人。可惜因伤势过重,于2月16日辞世,年仅22岁,被誉为“黄埔军校牺牲第一人”。

在蔡光举英勇奋战的感召下,队员们士气大振,奋勇向前。教导第一团由南门冲入城里后,其余各部分别从各门攻入,不到2小时,淡水城便被攻克,俘虏敌军1000多人,缴获步枪1000多支,机关枪十多挺,子弹数万发 。

几十年后,叶剑英回忆说:淡水一仗打得很苦。”东征军攻占淡水后,周恩来和苏联顾问等分别在淡水商会和望尧岗召开军民联欢会,向工农兵学商各界群众宣传东征的重大意义。淡水附近乡村有很多农民前来参加。周恩来在联欢会上发表讲话,指出“此次东征,是为人民解除痛苦而来,是为人民幸福而来,人民应与革命军联合起来,如同兄弟一样互相亲爱、互相提携,通力合作,以促进革命成功”,并提出“打倒陈炯明,广东得太平”的口号。淡水城许多居民运输队,为东征军输送军需物资。

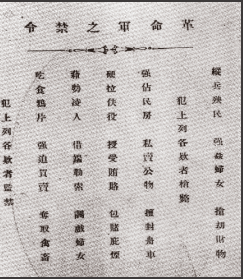

东征军编了一曲《爱民歌》,歌曰:“扎营不耍懒,莫走人家取门板,莫拆民房搬砖石,莫踏禾苗坏田产,莫打民间鸭和鸡。”东征军严明的纪律和革命精神,深受群众欢迎。望尧岗农民异口同声称赞:“中国历史上从来没有这样的军队。”当时的《商报》报道:“军行所至,不扰民间一草一木,老妪妇孺,喜而挤观。鸡犬不惊,商市安堵,入夜无公家空房则执篷营露宿。东江人民父老,谓民国以来仅此次所见,乃是真正革命军,真正保国卫民之革命军。”淡水之役,打出黄埔学生军军威。东征军在淡水、惠阳乃至东江地区播下了革命的火种,鼓舞了人民的革命斗志,对打倒军阀反动势力,推动东江地区革命发展起到重大作用。

淡水城头的硝烟虽已散尽,但黄埔将士们冲锋陷阵的呐喊声、视死如归的战斗精神,永远镌刻在历史的丰碑之上。这场战斗不仅是军事战略的胜利,更是革命理想与信念的胜利。一百年后,当你走进黄埔军校旧址纪念馆,来到东征烈士墓园,凝视那些斑驳的文物,聆听岁月的回响,淡水之战的精神力量,犹如一股强劲动力,激励着我们在新时代的征程上,续写属于我们的奋斗篇章。

广州黄埔军校

广州黄埔军校

评论前必须登录!

立即登录 注册